Cuba: Recordar para no volver a vivir (lo mismo)

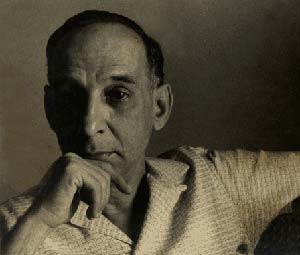

El escritor cubano Virgilio Piñera (1912-1979)

Este año se festeja en Cuba, y en otros lugares del mundo, el centenario del natalicio de uno de los escritores emblemáticos de la cultura cubana. Virgilio Piñera, nacido hace cien años en la matancera ciudad de Cárdenas, constituye, gracias a su obra, uno de los monumentos insoslayables de la espiritualidad nacional.

Poeta, novelista, dramaturgo, fue siempre un innovador, un inconforme, un provocador con su arte y con su vida. Y en más de una ocasión, en tiempos incluso bien diferentes, pagó una cuota -a veces elevadísima- de marginación y desprecio por haber escrito como lo hacía, por haber vivido como había elegido.

Quizás la más benévola de las evaluaciones que se pudieran hacer sobre el carácter vital y artístico de Piñera y algunas de las respuestas que provocó, sería considerar que habitó en un tiempo equivocado. Pero, en realidad, pienso que Virgilio –como se le suele denominar en la isla- fue, precisamente, un hijo de su tiempo. Un hijo díscolo e incómodo, pero muy propio de su tiempo.

Un ilustre muerto civil

Como ya nadie puede dejar de saber, Virgilio Piñera vivió en el ostracismo humano e intelectual los últimos diez años de su vida. Fue un período histórico lamentable el de aquellos años de la década de 1970, a lo largo de los cuales el gran escritor no volvió a verse editado o representado en su país, apenas fue estudiado por la academia o mencionado en la prensa cubanas, como castigo brutal a sus actitudes. Fue, por diez años, un muerto civil.

Desde hace alrededor de dos décadas, cuando la recuperación literaria de este escritor había comenzado a producirse, también empezó a hablarse (y a publicarse) de las condiciones y características de aquella terrible marginación que Virgilio compartió con otros artistas cubanos, como su entrañable rival José Lezama Lima, otro de los grandes patrimonios de la cultura nacional. En los últimos meses, una revista como Unión dedicó todo un número monográfico a destacar su labor y a recordar otra vez, en varios textos, el calvario de sus años finales. Rescatar para la memoria del país las dimensiones dramáticas de la condena nunca escrita a la que fue sometido el creador del teatro cubano moderno (entre otros aportes) no es un simple acto de justicia. Constituye una necesidad.

En ocasiones he escuchado decir que los cubanos tenemos una memoria volátil. Y en parte quienes lo afirman tienen razón: la necesidad de superar lamentables pasados hace preferible la opción del olvido, o al menos la de la desmemoria, como alternativa liberadora. Pero también se ha dicho que miramos demasiado hacia el pasado, desde distintos intereses y perspectivas, que ayudan a validar proyectos presentes o, incluso, a criticarlos… De lo que sí estoy convencido es que los cubanos hemos vivido demasiados olvidos que, por las razones que fueren, son apoyados por diversos factores sociales y políticos.

Olvidos derrotados por la memoria

La polémica desatada en los primeros meses del año 2007 alrededor de lo que había significado para la cultura y los artistas cubanos la política cultural aplicada en el país en la década de 1970 (de la cual Virgilio fue víctima paradigmática), constituye un ejemplo de cómo ciertos olvidos son derrotados por la memoria. Respecto a los efectos humanos y culturales de aquella política se había dejado caer un oportuno aunque agujereado manto de silencio, con el evidente interés de cubrirlo de algún modo. Cierto es que las condiciones en que vivíamos los creadores en el 2007 eran muy diferentes a las que se produjeron en 1971, pero la superación de los errores no implica que los errores no hayan existido y, menos aun, que sea más sano olvidarlos que recordarlos, para exorcizarlos con la evocación y evitar que resuciten.

Mejor, siempre es mejor, la memoria que el olvido. Lo cual no quiere decir que los odios se enquisten, que los perdones no existan, que la conciliación no sea el resultado más necesario, que reconocer culpas sea una derrota ética o política. Y si para Cuba es importante la memoria, también lo es la conciliación, que no implica el olvido.

Muchos escritores y artistas cubanos que hoy pasamos la provecta edad de los cincuenta años tuvimos alguna experiencia relacionada con las múltiples intolerancias culturales, sociales, morales que imperaron en la década negra de 1970 y que, con menos fuerza pero no menor frecuencia, sobrevivieron a lo largo del decenio siguiente. Castigos, limitaciones, regaños podían llegarnos por las más diversas causas: por ser creyentes, homosexuales, “problemáticos ideológicos”, por “no ser confiables”… incluso por practicar una tendencia estética convertida en una terrible categoría que quizás muchos hoy hayan olvidado (ven: siempre el olvido): ser “intimista”.

Una de las más lamentables, dolorosas y creo que intencionadas consecuencias de aquellas “llamadas al orden” eran el miedo que provocaban en quienes alguna vez las sufrimos. Y se trataba de un miedo inevitable (al menos lo fue para mí). En un país donde todos los medios de comunicación, editoriales, instituciones culturales pertenecían al Estado y eran dirigidos o controlados por instancias políticas partidistas, recibir alguna de aquellas acusaciones podía significar la frustración de una carrera, la censura o ciertas dosis más o menos elevadas de marginación.

Cuando trataron de reeducarme

En mi propia experiencia como joven escritor y periodista que intentaba con toda inocencia y buena voluntad expresar criterios propios (por cierto, muy alejados de cualquier crítica política frontal), se acumularon varios regaños y castigos por parte de diferentes instancias de dirección cultural. El punto climático de aquellos “correctivos” estuvo marcado por mi “traslado” en el verano de 1983 del mensuario cultural El Caimán Barbudo hacia el vespertino Juventud Rebelde, donde se suponía que con mayor rigor administrativo y político yo debía ser algo así como reeducado. La causa del traslado (al cual también fue sometido otro redactor de El Caimán, Ángel Tomás González) fue, en esencia, que aquella generación por entonces vinculada a la revista pretendía poner la crítica cultural en un tono y perspectivas que comenzaran a superar la ortodoxia cerrada de los años de la década negra de 1970. Debo reconocer, por supuesto, que el castigo previsto se convirtió en premio y por ello puedo evocar mis años en Juventud Rebelde como un periodo de aprendizaje humano, cultural, profesional esencial en mi desarrollo intelectual, gracias, sobre todo, al apoyo, confianza y libertad que siempre recibí de la dirección del periódico.

Sin que por un instante pretenda compararme literariamente con Virgilio Piñera, ni pueda equiparar mis castigos con los suyos, no puedo olvidar –como espero no puedan hacerlo otros tantos colegas de mi generación- las presiones constantes que sentíamos o recibíamos desde diversos frentes de la dirección de la política cultural de entonces.

Más de una vez, como he recordado en una reciente entrevista que me realizara un joven periodista que no vivió aquellos tiempos, fui llamado a la oficina que orientaba la cultura en el Comité Central del Partido y allí se me advirtió de mis, digamos, “heterodoxas” actitudes. Otras veces el regaño se ejecutaba en las oficinas del Departamento de Cultura de la UJC… Curiosamente, algunas de las personas que dirigían esas instancias han olvidado aquellos episodios, niegan incluso que jamás hayan ocurrido. ¿Mala memoria? Es posible. Pero sobre todo, pienso, se trata de una relación de poder. Los poderosos de entonces veían a personas como yo apenas como si fuéramos hormigas que pasaban. Pero para quienes teníamos el papel de hormiga es más difícil olvidar el tamaño de la bota que nos podía pulverizar. Y mucho más difícil olvidar el miedo al que éramos sometidos.

No creo, por ello, que algunas de esas personas mientan cuando aseguran que nunca se dirigieron a alguno de nosotros (a mí en este caso), jóvenes artistas o periodistas, instándonos a superar nuestras equivocaciones, devaneos juveniles. Resultábamos tan insignificantes que la difuminación de nuestras caras de sus recuerdos puede resultar un evento síquico natural. Pero para los insignificantes atemorizados es más arduo olvidar. No, es imposible olvidar. Aunque seamos capaces de entender y hasta de perdonar.

* Este artículo se publica por cortesía de IPS